___________________________________________________________________________________________

Esta seção é dedicada a melhor ferramenta de transformação da humanidade: a Consciência. A mudança de uma sociedade passa, necessariamente, por mudanças de paradigmas, impressões, sentimentos, conceitos e pré-conceitos. Precisamos repensar nosso dia-a-dia, buscando um padrão de consumo mais sustentável e ações que fortaleçam estas idéias.

A transformação passa inexoravelmente pela Construção do Conhecimento e pela Criação da Consciência Crítica… abrace este caminho!

Cláudio Cançado

___________________________________________________________________________________________

Transformação do Capitalismo

Marcio Pochmann*

Três questões de novo tipo encerram a complexa engrenagem capitalista: a resolução da consolidação do novo centro dinâmico global, a conformação de outra relação do Estado diante do avanço do processo de hipermonopolização do capital e a regulação do novo paradigma produtivo assentado na expansão do trabalho imaterial.

Os termos do debate sobre a crise do capitalismo global correm o sério risco de ficar restritos cada vez mais às superficialidades dos entendimentos de curto prazo, que no máximo massageiam a ponta do iceberg. Natural, quando a capacidade de produzir conhecimento encontra-se cada vez mais (i) fragmentada, no caso das ciências, pelas especializações estimuladas pela visão neoliberal, (ii) enfraquecida pela orientação competitiva e produtivista em vigor nas universidades e (iii) enviesada pela lógica da comunicação contida de twitters, facebooks, e-mails, blogs, etc.

Na mesma direção, o exercício do monopólio da mídia aprofunda-se na arte de confundir, o que ajuda mais o processo em curso de alienação. A escassez dos debates mais aprofundados sobre a mais grave crise do século impede que partidos políticos, sindicatos e o próprio movimento social identifiquem nesse acontecimento de ordem global a grande oportunidade para que a história seja escrita de outra forma.

Isso porque a crise não resulta de um corpo estranho ao modo de produção capitalista. Pelo contrário, compreende justamente as situações específicas em que as condições de sua reprodução encontram-se esgotadas, enquanto as novas ainda permanecem imaturas. A longevidade da manifestação das crises depende fundamentalmente da capacidade política de superação dos entraves à reprodução do capital, simultaneamente ao abandono das velhas e anacrônicas formas de seu funcionamento. Consequentemente, a incapacidade política de superação da crise no capitalismo pode levar, inclusive, ao aparecimento de outros modos de organização social e produção econômica e à transição para eles.

Nesse sentido, os arranjos político-institucionais se mostram estratégicos para a resolução ou continuidade das crises numa economia monetária de produção e distribuição de riqueza. E dependem direta e indiretamente dos enfrentamentos entre novos e velhos sujeitos e classes sociais. Com essa perspectiva, o presente artigo procura oferecer pistas para o entendimento dos elementos novos nas condições de reprodução capitalista, que, sem sua resolução política, poderão conferir maior longevidade à manifestação da crise atual. Antes disso, contudo, ressaltam-se brevemente as especificidades caracterizadoras das crises e suas transformações no capitalismo.

Especificidades das crises capitalistas

Os últimos dois séculos foram marcados pela convivência com distintas crises no modo de produção capitalista. Duas delas, todavia, merecem maior atenção. A primeira, ocorrida entre 1873 e 1896, expressou um conjunto de obstáculos para a consolidação do capitalismo urbano-industrial diante dos entraves emergentes da velha sociedade agrária. Destaca-se que, até o início do Século 19, o capitalismo urbano-industrial encontrava-se centrado na Inglaterra, enquanto predominavam em praticamente todo o mundo as sociedades agrárias em seus mais variados graus de funcionamento.

Com o avanço, no Século 19, do ciclo de industrializações retardatárias em alguns países como Alemanha, Estados Unidos, França, Rússia, Itália e Japão, tornaram-se claras as disputas pela hegemonia de novos centros dinâmicos mundiais, não mais e apenas concentrados na velha Inglaterra. As duas violentas disputas mundiais, expressas pelas grandes guerras de 1914 e de 1939, consolidaram os Estados Unidos como centro dinâmico capitalista, ainda que em crescente tensão com o bloco de países de economias centralmente planejadas, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Toda essa transição geopolítica no capitalismo mundial foi acompanhada pelo aparecimento e pela consolidação de novos sujeitos sociais em âmbito nacional, como no caso das classes trabalhadoras e burguesas. A estruturação de inovadoras instituições de representação dos interesses desses novos sujeitos pelas mãos de sindicatos e associações patronais e laborais e partidos políticos consagrou o regime democrático formal como arena da resolução de conflitos capaz de oferecer possibilidades menos desiguais de produção e repartição da riqueza. A combinação explícita ou implícita dos entendimentos entre classes trabalhadoras e burguesas permitiu superar entraves impostos pelas condições de reprodução capitalista envelhecida pelo velho agrarismo.

Mas isso, todavia, somente se tornou mais evidente a partir da resolução dos obstáculos revelados pela grande crise de 1929. De um lado, o abandono das ultrapassadas formas de funcionamento do Estado mínimo liberal, que permitiu a constituição de um novo Estado ampliado em suas funções e fortalecido pela regulação da competição capitalista. Com isso, o excedente econômico crescentemente multiplicado passou, em parte, a retornar a seus geradores originais, os trabalhadores. Estes, por sua vez, conquistaram, entre vários aspectos, a liberação do tempo de trabalho ao qual se encontravam prisioneiros. Assim, ganhou importância a libertação do trabalho heterônomo pela educação, nas faixas etárias mais precoces (crianças, adolescentes e jovens), e pelos esquemas de aposentadoria e pensão, nos estratos adoentados e envelhecidos; bem como a redução da jornada de trabalho (férias, feriados e tempo de 48 horas semanais).

De outro lado, houve a fundamentação do padrão regulatório da competição e dominação intercapitalista em âmbito nacional e supranacional. O avanço das grandes empresas multinacionais e o caráter cada vez mais imperialista de manifestação do desenvolvimento capitalista no mundo exigiram o restabelecimento de acordos entre as principais nações. Nesse momento, os Estados Unidos assumiam de fato o centro econômico dinâmico do mundo, com moeda de curso internacional (padrão monetário ouro-dólar), forças armadas predominantes e complexo produtivo e tecnológico de grande dimensão.

A consagração do sistema das Nações Unidas permitiu o estabelecimento de uma arena política reconhecida por todos os atores na definição compartilhada de soluções que atendessem aos compromissos ou às intervenções multinacionais em relação aos conflitos armados, assim como a regulação econômica (financiamento e moeda internacional) e comercial (liberação de fluxos financeiros e de bens e serviços interpaíses). Assim, por quase três décadas a partir do segundo pós-guerra, a trajetória de dinamismo capitalista foi surpreendentemente alta e associada aos anos de ouro, com a profusão da norma de produção e consumo do american way of life.

Em plena Guerra Fria (1947-1991), alguns países periféricos conseguiram fazer avançar modelos distintos de constituição da sociedade urbano-industrial. Na América Latina, a experiência da industrialização tardia se deu por meio da associação subordinada do capital estatal e da burguesia nacional ao das grandes empresas multinacionais. A internalização da industrialização implicou modernização capitalista inegável em meio à maior dependência nacional ao capital internacional. Em alguns países asiáticos, a experiência de industrialização seguiu com maior apoio ao nascimento e fortalecimento de grandes empresas nacionais, contendo articulação entre capitais estatais e da burguesia nacional.

Desde o começo da década de 1970, entretanto, sinais de esgotamento do paradigma da sociedade urbano-industrial passaram a ser observados. Inicialmente, a incapacidade de os Estados Unidos manterem intacta sua moeda de curso internacional, o que ficou claro com as medidas de abandono do padrão ouro-dólar. Também a regulação supranacional da competição intercapitalista sofreu abalos, com a crescente desregulação do sistema financeiro diante da crescente liquidez internacional gerada pelo deslocamento das grandes empresas multinacionais, novos enriquecimentos de países exportadores de petróleo e dos fluxos financeiros provenientes de atividades ilegais (tráfico de armas, pessoas, corrupção, drogas, entre outros).

Ademais, o enfraquecimento relativo dos Estados Unidos em relação aos milagres econômicos da Alemanha e do Japão passou a indicar o aparecimento de um novo campo da política internacional para a disputa da sucessão norte-americana na hegemonia mundial. A resposta não tardou. A substituição dos pressupostos econômicos e monetários keynesianos pelo receituário neoliberal abriu novas oportunidades para o soerguimento repentino norte-americano em meio às crescentes fragilidades dos alemães, expostas pela unificação das duas Alemanhas, com o fim da Guerra Fria, e dos japoneses, que amargaram mais de uma década de crise imobiliária, o que antecipou rapidamente a decadência nipônica.

O destampar do neoliberalismo fortaleceu o coração financeiro dos Estados Unidos com o enriquecimento impressionante do capital fictício. A acumulação capitalista por meio da expansão financeira de direitos de acesso à riqueza foi facilitada pela revolução tecnológica, especialmente nas áreas de informação e comunicação. Mas isso foi tornando gradualmente a economia norte-americana oca, pelo esvaziamento de seu sistema produtivo e o engrandecimento do seu castelo de cartas (dialética da geração de direitos de riqueza imaterial sem a equivalência da riqueza material).

Outra característica marcante da liderança neoliberal no fim do Século 20 foi o aprofundamento do movimento de concentração e centralização do capital, convergindo cada vez mais para o engrandecimento das corporações transnacionais. As reformulações que apequenaram o papel do Estado, orientadas pela cartilha do Consenso de Washington e difundidas pelo sistema das Nações Unidas (Banco Mundial e FMI) e pelas representações nacionais vassalas (mídia, academia e política), foram vitais para o fortalecimento do poder privado sem comparação anterior.

Mas a manifestação da crise em 2008 terminou por enunciar sua importante especificidade histórica. Pela primeira vez se observa uma crise efetivamente de dimensão global, com todos os países submetidos à lógica do capital. Nas grandes crises de 1873 e de 1929, o capitalismo não se apresentava ainda global, pois havia a presença de partes do planeta submetidas à condição de colônia e às experiências do socialismo desde 1917.

Além disso, a crise atual revela-se sistêmica perante a gravidade que resulta da insustentabilidade ambiental, da fome e da pobreza mundiais, da ignorância e insalubridade populacional globais. Não se trata, portanto, de uma crise de natureza estritamente econômica, pois é muito mais do que isso, especialmente quando se considera o curso da revolução tecnológica e do reaparecimento de novas centralidades dinâmicas globais. Até pouco tempo seria inimaginável acreditar que os Estados Unidos pudessem depender das decisões do Partido Comunista chinês ou que países como Itália e Espanha, para não dizer a União Europeia, recorressem à Índia e ao Brasil para evitar o colapso de suas finanças públicas (uso das reservas soberanas na aquisição dos títulos do endividamento público).

Crise como condição de transformação

O mundo continuará a conviver com a crise atual por tanto tempo quanto depender o processo de maturação do novo, em meio ao esgotamento das velhas condições de reprodução capitalista. Três questões de novo tipo encerram a complexa engrenagem capitalista, a saber: (i) a resolução da consolidação do novo centro dinâmico global; (ii) a conformação de outra relação do Estado diante do avanço do processo de hipermonopolização do capital; e (iii) a regulação do novo paradigma produtivo assentado na expansão do trabalho imaterial.

Na perspectiva histórica, a emergência de novos centros dinâmicos não constitui fato inédito. A passagem do centro mundial asiático para a Inglaterra na segunda metade do Século 18 e a ascensão norte-americana no final do Século 19 não se deram de forma pacífica. Tudo foi acompanhado por importantes conflitos armados. No caso atual, quando a crise global deixa claro o conjunto de sinais de decadência dos Estados Unidos em meio à ascensão asiática, fica a pergunta: como será a acomodação dos países desenvolvidos perante o reposicionamento de nações que até então eram somente periféricas (China, Índia e Brasil)? A ausência de mecanismos de regulação global que permitam expressar essa nova realidade, como moeda de curso internacional, mantém ativo o desequilíbrio entre nações sem grandes complexos militares e tecnológicos.

Uma nova governança mundial seria necessária, pois o atual vazio do sistema das Nações Unidas parece inconteste. O G20 ganhou expressão recente e importante, mas não tem institucionalidade e legitimidade requerida para colocar em prática suas decisões. É uma excrescência a permanência nos dias de hoje dos chamados países paraísos fiscais. O G20 já chamou a atenção para isso, mas quais foram as ações adotadas para a resolução do problema?

Da mesma forma, a força das corporações transnacionais a dominar cada vez mais qualquer setor de atividade econômica torna proporcionalmente superior o exercício do poder soberano pelos Estados nacionais. Não são mais países que têm empresas, mas empresas que têm países e que se mostram capazes de financiar partidos e políticos e tornar presidentes, governadores e prefeitos, muitas vezes, meros caixeiros-viajantes dos interesses dos grandes grupos privados. Os regimes democráticos distanciam-se da expressão popular, subvertidos que são cada vez mais pelo poder do dinheiro e pelos interesses lucrativos do grande capital desviado de qualquer compromisso com a sustentabilidade do planeta. Como alterar o padrão econômico insustentável ambientalmente quando são as grandes corporações transnacionais – não mais de quinhentas no mundo – que resistem a manter intactos o modo de produção e a distribuição de riqueza comprometedora dos recursos naturais?

O que se poderia esperar quando cerca da metade da riqueza do mundo e quatro quintos dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico são de responsabilidade das quinhentas maiores corporações transnacionais? Elas governam o mundo, pois se tornaram tão grandes que não podem mais nem sequer quebrar. Além disso, corporações são cada vez mais dependentes da associação com o Estado nacional, sugando, como carrapatos, parcela crescente do orçamento público. A alternativa tem sido ampliar o ajuste fiscal, comprimindo o financiamento do Estado de bem-estar social e ofertando recursos adicionais aos que “realmente contam” na lógica da crise global.

Por fim, a transição para o trabalho imaterial, que faz emergir novas formas de riqueza assentada sobre exploração jamais vista, embora desconhecida diante do véu de alienação que cega aqueles que em tese deveriam, pelo menos, vigiá-la, denunciá-la e lutar contra ela. As jornadas de trabalho são mais intensas e extensas, pois a presença constante das novas tecnologias de informação e comunicação permite levar o trabalho heterônomo a qualquer lugar. O curso do desenvolvimento capitalista apropria-se não somente da força física do trabalhador, mas cada vez mais de seu coração e mente.

A mão de obra segue plugada no trabalho quase 24 horas por dia. Se existe mais trabalho, há, em consequência, mais riqueza, que se concentra e conforma a força dos novos monopólios globais. Esta trajetória histórica do capitalismo corrói a força de seu dinamismo, que se tornou restabelecido quando reformas desconcentradoras da riqueza foram realizadas, especialmente pela força dos agentes sociais, e instrumentalizadas pelo Estado. Os atores políticos de uma nova ordem que protagonizariam a reforma do Estado forte e regulador seguem ainda desconhecidos.

* Marcio Pochmann é professor licenciado do Instituto de Economia e do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas, e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

______________________________________________________________________________________

Necessidade vs. ganância: o planeta está no limite

Jeffrey Sachs, Al Jazeera

Retirado de Mercado Ético.

O maior líder moral da Índia, Mahatma Gandhi tem a famosa máxima segundo a qual há o suficiente na Terra para suprir as necessidades de todo mundo, mas não para as ganâncias de todo mundo. Hoje, o insight de Gandhi está sendo posto em teste mais do que nunca.

O mundo está rompendo os limites no uso de recursos. Estamos sentindo diariamente o impacto de enchentes, tempestades e secas – e os resultados aparecem nos preços no mercado. Agora nosso destino depende de se cooperamos ou ficamos vítimas da ganância autodestrutiva.

Os limites da economia global são novos, resultam do tamanho sem precedentes da população mundial e da disseminação sem precedentes do crescimento econômico em quase todo o mundo. Há no momento sete bilhões de pessoas no planeta; há meio século, eram três bilhões. Hoje, a renda média per capita está em torno de 10 mil dólares; no mundo rico, em torno de 40 mil dólares, e no mundo em desenvolvimento, em torno de 4 mil. Isso significa que a economia mundial está agora produzindo em média 70 trilhões de dólares em rendimentos totais por ano, comparados a algo como 10 trilhões, em 1960.

A economia da China está crescendo em torno de 10% ao ano. O crescimento da Índia está próximo do mesmo índice. A África, a região com o crescimento mais lento, está batendo a casa dos 5% no crescimento anual do PIB. Sobretudo os países em desenvolvimento estão crescendo em torno de 7% ao ano, e as economias desenvolvidas em torno de 2%, mantendo o crescimento global em algo como 4,5%.

Ganância ou crescimento

Essas são boas notícias em vários aspectos. O rápido crescimento econômico nos países em desenvolvimento está aliviando a pobreza. Na China, por exemplo, a pobreza extrema diminuiu bem mais da metade da população, e hoje atinge 10% ou menos da população.

Há no entanto um outro lado da história do crescimento global que devemos entender claramente. Com a economia mundial crescendo a 4-5% ao ano, estará num caminho para dobrar de tamanho em menos de vinte anos. Os 70 trilhões de dólares da economia mundial serão 140 trilhões, antes de 2030, e 280 trilhões antes de 2050, em caso de extrapolarmos as taxas de crescimento de hoje.

Nosso planeta não suportará fisicamente esse crescimento econômico exponencial, se deixarmos a ganância levar vantagem. O crescimento da economia mundial já está esmagando a natureza hoje, depredando rapidamente as fontes de combustível fóssil que a natureza levou milhões de anos para criar, enquanto o clima resultante da mudança climática tem gerado instabilidades massivas em termos de regime de chuvas, de temperatura e de tempestades extremas.

Vemos diariamente essas pressões no mercado. O preço do petróleo chegou a mais de 100 dólares o barril, enquanto China, Índia e outros países importadores se juntam aos EUA, num negócio massivo, para comprar combustível, especialmente do Oriente Médio. O preço dos alimentos também está em patamares históricos, contribuindo com a pobreza e a instabilidade política.

Esgotamento ambiental

Por um lado, há mais bocas para alimentar e, em geral, com maior poder aquisitivo. Por outro, ondas de calor, secas, enchentes e outros desastres induzidos pela mudança climática estão destruindo safras e reduzindo os estoques de grãos nos mercados mundiais. Nos últimos meses, várias secas atingiram a produção de grãos de regiões da Rússia e da Ucrânia, e enchentes enormes ocorreram no Brasil e na Austrália; agora, outra seca está ameaçando o cinturão de grãos da China.

Há algo mais do que a visão de que isso é muito perigoso. Em muitas partes populosas do mundo, inclusive em regiões de produção de grãos no nordeste da Índia, da China e no Meio Oeste dos EUA fazendeiros estão cavando cada vez mais fundo para irrigar suas lavouras.

Os grandes aquíferos que forneciam água para irrigação estão sendo esvaziados. Em alguns lugares da Índia, o nível das águas está baixando vários metros anualmente nos últimos anos. Alguns poços estão próximos da exaustão, com uma salinidade tão alta que parece que infiltraram águas oceânicas no aquífero.

Se não mudarmos, uma calamidade é inevitável. E é aqui que entra Gandhi. Se nossas sociedades estão correndo segundo o princípio da ganância, com os ricos fazendo de tudo para ficarem mais ricos, a crescente crise de recursos levará a uma ampla divisão entre ricos e pobres – e muito possivelmente a uma crescente luta por sobrevivência.

Conflito de classes

Os ricos tentarão usar seu poder para dominar mais terra, mais água e mais energia para si mesmos, e muitos vão dispor de meios violentos para fazê-lo, se necessário. Os EUA já seguiram a estratégia de militarização no Oriente Médio, na esperança ingênua de que esse tipo de abordagem pode assegurar fornecimento de energia. Agora, a competição por esses suprimentos está se intensificando com a China, Índia e outros, na corrida pelos mesmos (em vias de esgotamento) recursos.

Um poder análogo de captura de recursos está sendo tentado na África. O aumento dos preços de alimentos está levando a um aumento do preço das terras, enquanto políticos poderosos vendem a investidores estrangeiros vastas fazendas, varrendo do mapa as agriculturas tradicionais e os direitos dos pequenos agricultores. Investidores estrangeiros esperam usar grandes fazendas mecanizadas para produzir para exportação, deixando pouco ou nada para as populações locais.

Em toda parte nos grandes países – EUA, Reino Unido, China, Índia e outros – os ricos têm desfrutado de renda elevada e do aumento de poder político. A economia dos EUA foi sequestrada por bilionários, pela indústria do petróleo e outros setores chave. A mesma tendência ameaça as economias emergentes, onde a riqueza e a corrupção estão em alta.

Se a ganância vencer, a máquina do crescimento econômico depredará os recursos, deixará os pobres de lado e nos conduzirá a uma profunda crise social, política e econômica. A alternativa é um paradigma de cooperação social e política, tanto no interior dos países, como internacionalmente. Haverá recursos suficientes e prosperidade para seguir em frente, se convertermos nossas economias em fontes renováveis de energia, em práticas agrícolas sustentáveis e numa taxação razoável dos ricos. Este é o caminho da prosperidade compartilhada, por meio do avanço tecnológico, da justiça política e da consciência ética.

(*) Jeffrey D. Sachs é professor de Economia e diretor do Instituto Terra da Universidade Columbia. Ele também é conselheiro especial da Secretaria Geral das Nações Unidas para as Metas do Milênio.

____________________________________________________________________________________________

Biocombustíveis são solução errada para proteger o clima

Johannes Beck*

Retirado de Mercado Ético.

Nem tudo o que se denomina “bio” é correto do ponto de vista ambiental. Há, por exemplo, poucos biocombustíveis que realmente trazem vantagens ao meio ambiente. Entre eles estão sobretudo aqueles provenientes de dejetos, como o gás metano extraído da purina.

Mas dejetos são uma fonte muito limitada. E quando a meta é substituir em grande escala o petróleo como combustível, é preciso cultivar enormes extensões de terra para produzir biodiesel ou etanol.

Campeão mundial da produção de biocombustíveis – ao lado do Brasil – os Estados Unidos apostam em especial no milho. Uma opção que não beneficia, em absoluto, o clima global. Durante o cultivo do milho são liberadas enormes quantidades de óxido nitroso, nocivo ao clima. Além disso, a produção de etanol a partir do milho consome uma grande quantidade de energia.

Desse modo – segundo cálculos do Departamento Ambiental da Suíça – quem abastece seu veículo com etanol de milho contribui tanto para a emissão de gases estufa quanto os que utilizam gasolina convencional.

Balanço ecológico catastrófico

O pior exemplo é o óleo de palmeira do Sudeste Asiático, também utilizado como biodiesel. Na Malásia e na Indonésia foram queimados, nos últimos anos, milhares de hectares de mata tropical para o plantio de palmeiras. Um fato tanto mais catastrófico porque grande parte das florestas afetadas estava sobre solos de turfa, e os gases estufa neles contidos foram liberados num volume gigantesco.

Segundo dados da organização ambientalista WWF, somente em Sumatra o desmatamento das florestas de turfa entre 1990 e 2002 provocou a liberação de 1,1 gigatonelada de dióxido de carbono por ano. Isso é mais do que a emissão anual da Alemanha. Além disso, a substituição das selvas tropicais por plantações implica a destruição do habitat de plantas, animais e seres humanos.

Nesse meio tempo, a União Europeia (UE) reagiu, exigindo a apresentação de certificados para biocombustíveis, com o fim de evitar que as florestas sigam sendo dizimadas. A UE também passou a privilegiar outros tipos de biocombustível, com melhor “desempenho ambiental”. Entre elas, o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar –muito mais eficiente do que o de milho, centeio ou trigo –, do qual o Brasil é o maior fornecedor.

Mas a cana-de-açúcar e a maioria das outras plantas ideais para a produção de biocombustível só crescem nos trópicos ou subtrópicos. Isto é: justamente onde se encontram as selvas e os ecossistemas de maior biodiversidade do planeta. E estes têm que ser transformados em monoculturas agrárias para que a produção seja suficiente para substituir os combustíveis fósseis.

Monoculturas no Brasil

Paralelamente a isso os preços dos gêneros alimentícios subirão drasticamente em todo o mundo, pois não há áreas agricultáveis suficientes para, ao mesmo tempo, matar as necessidades de combustível e de comida da população planetária.

Mesmo o pioneiro Brasil não consegue cobrir com o etanol nem um terço de seu consumo de combustível. E para isso já é necessária 5% de toda a área agrícola do país.

Enormes extensões de Mata Atlântica no Nordeste foram derrubadas para o cultivo da cana-de-açúcar nas últimas décadas. Em Pernambuco, por exemplo, restam apenas 2,7% das florestas originais. Há também pressão para transformar em plantações partes do Pantanal. Tais conflitos demonstram os limites práticos do biocombustível.

Nesse ínterim, o governo brasileiro reagiu, designando para o plantio sobretudo áreas do Cerrado no Planalto Central. Porém também estas são ricas em espécies vegetais e animais, as quais seria lamentável sacrificar em nome das monoculturas de soja ou cana-de-açúcar.

Indiretamente, a expansão do bioetanol também aumenta a pressão sobre a região amazônica, pois os canaviais expulsam bovinocultores e plantadores de soja, forçando-os a adentrar a mata tropical.

UE precisa redefinir metas

Somente para satisfazer a meta da UE – de, até 2020, substituir 10% de todo o combustível consumido por substâncias de origem orgânica – será necessário criar novas áreas agrícolas do tamanho da Irlanda. O cálculo é do Instituto de Política Ambiental Europeia (IEEP), sediado em Londres.

Por isso, a União Europeia deveria abrir mão de suas metas. Biocombustíveis originários de monoculturas agrícolas são um caminho equivocado, já que, desse modo, a natureza e o clima não são protegidos, mas ainda mais prejudicados.

O caminho para um sistema de transporte mais ecológico tem de ser outro: os automóveis precisam tornar-se mais eficientes e consumir menos combustível. É preciso ampliar os transportes públicos e, no futuro, reduzir drasticamente o tráfego, através de um planejamento urbano inteligente.

* Johannes Beck é chefe da redação portuguesa da Deutsche Welle Rádio

_________________________________________________________________________________________

Foto de Ralph Hockens/Flickr

Isopor jurado de morte

Por Regina Scharf , De lá pra cá

O isopor está entrando para o corredor da morte que já é ocupado pelas sacolas plásticas, os organoclorados e o CFC. Os produtos e substâncias que ali entram enfrentam progressivas restrições que dificultam ou impedem sua comercialização, com a finalidade última de tirá-los do mapa por causa dos seus impactos ambientais.

O estado norte-americano da California, pioneiro em vários frontes da sustentabilidade, está em vias de proibir a utilização do poliestireno (matéria-prima do isopor, derivada de petróleo) em embalagens. A decisão foi anunciada na semana passada pelo Senado estadual, mas ainda terá de ser ratificada pela Assembléia Legislativa. Ela provavelmente entrará em vigor em 2014, segundo o Los Angeles Times.

Cinquenta cidades californianas, incluindo San Francisco, Santa Monica e Malibu, já haviam tomado decisão semelhante.O isopor é muito difícil de degradar, acumula-se em rios e é frequentemente ingerido por animais. Estatísticas do Departamento de Transportes da California indicam que ele representa 15% do entulho que entope canalizações na California. Também é o segundo tipo de resíduo mais comum nas praias do estado. Além disso, ele é uma cadeia de moléculas de estireno, substância que a EPA olha com desconfiança.

Ela indica uma série de efeitos negativos observados naqueles expostos continuamente ao estireno, como dores de cabeça, depressão, perda auditiva, problemas neurológicos. E, embora a agência ambiental norte-americana não faça uma declaração definitiva a respeito, indica que: “Vários estudos epidemiológicos sugerem que pode haver um vínculo entre a exposição ao estireno e um aumento no risco de leucemia e linfoma. Entretanto, as evidências não são conclusivas devido à exposição a múltiplas subtâncias químicas e informação insuficiente sobre os níveis e a duração da exposição”.Claro, os problemas apontados pela EPA foram observados em trabalhadores que tiveram exposição profissional, intensa e prolongada, ao estireno.

Mas o risco está aí, principalmente se lembrarmos que o isopor é extremamente comum nos restaurantes e cafés dos Estados Unidos, que servem cafés, milkshakes, sanduíches e refeições para viagem nesse tipo de embalagem.

________________________________________________________________________________________________

O papel do setor privado no caminho para uma economia verde no Brasil

Ernesto Cavasin, Eloisa Casadei e Heloísa Garcia, da PwC(*)

Nunca se falou tanto sobre economia verde, valoração de serviços ambientais, tecnologias de baixo carbono e outros temas sobre desenvolvimento sustentável que há poucos anos eram preocupação apenas da agenda de ambientalistas e organizações não governamentais. Hoje somos expostos a inúmeros anúncios e notícias sobre diversas corporações que buscam desenvolver seus negócios de uma maneira diferente, levando em consideração a responsabilidade socioambiental. No entanto, existem muitas mudanças e inovações necessárias para se estabelecer de fato um modelo mais “sustentável” de se fazer negócios no Brasil. Com o aperfeiçoamento das dos indicadores e índices socioambientais e com cada vez melhores exemplos no mercado, o ambiente corporativo sofre maiores cobranças e deverá estar preparado para novos e maiores desafios.

Um ponto de partida definitivo para a consolidação de práticas de sustentabilidade foi o fato de que o assunto chegou às mesas de conselhos administrativos e aos diretores; os tomadores de decisão devem estar cientes da importância da sustentabilidade para o crescimento adequado da empresa. Esta consciência vem ultrapassando o “greenwashing”. Dentre as motivações para a mudança de paradigma que podemos notar nas empresas, destacam-se as exigências dos consumidores, as novas regulamentações, a competitividade de mercado, e, principalmente, os benefícios econômicos destas práticas.

As ações mais simples, como auditorias ambientais para atendimento à legislação vigente, evitam multas de milhares e até milhões de reais sobre possíveis passivos ambientais e auxiliam a empresa a atender às leis e até a adiantar-se a algumas. Um exemplo importante de regulamentações que vêm influenciando e exigindo a pró-atividade das empresas é a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que determina uma redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) entre 36,1% a 38,9% das emissões projetadas para o ano de 2020. Em consonância, diversos estados lançaram suas políticas, que embora ainda não estejam completamente alinhados com a lei federal, possuem influência fundamental pelo seu caráter obrigatório. Uma das respostas positivas às regulamentações vagas e ausência de clareza nas legislações brasileiras sobre o clima, um grupo de grandes empresas brasileiras formou a iniciativa Empresas pelo Clima, que busca maior clareza na legislação brasileira, e apresenta propostas de inovação com relação ao uso de energia, agricultura, e transporte.

Adicionalmente, muitas empresas já possuem ações importantes para contabilização de suas emissões e realizam inventários de emissões considerando confiáveis padrões, como o GreenhouseGases (GHG) Protocol, mas não sabem qual o real peso dessa informação para sua tomada de decisões. Caracterizar fontes e calcular emissões é o primeiro passo para estabelecer metas e ações para mitigação das emissões, como exigem as Políticas, porém muita criatividade e novos conceitos precisam ser inseridos na discussão para atingir reduções significativas em uma produção, muitas vezes, já sustentável. Grandes empresas possuem ações voltadas à área de eco-eficiência e realizam consumo racional de combustíveis, matérias-prima e energia e contabilizam os ganhos como ativos financeiros, mas não consideram as significantes reduções das emissões de GEE. Essas ações sempre trazem ganhos intimamente ligados ao conceito de sustentabilidade e as empresas quase nunca se dão conta disso.

Os investidores também demonstram cada vez maior interesse nas práticas ambientais da corporação, uma vez que a comunicação e a transparência com relação aos ativos e passivos ambientais de uma empresa tendem a diminuir o risco dos negócios, aumentando a transparência das relações. Um exemplo já consolidado no mundo empresarial é o Global Reporting Initiative-GRI, iniciativa que nasceu na Holanda, e hoje já tem aderência das mais importantes multinacionais em diversos países, especialmente no Brasil. O GRI apresenta um conjunto de indicadores relacionados às questões ambientais, sociais, e de governança que buscam monitorar a evolução das companhias nestes quesitos, atendendo às demandas de diferentes stakeholders e shareholders. Indicadores de sustentabilidade também vêm sendo utilizados em combinação com indicadores econômicos, como é o caso do Índice de Sustentabilidade Empresarial, e do Índice Carbono Eficiente, da BM&FBovespa.

Mesmo com as tendências de mercado favoráveis à valorização da sustentabilidade, no Brasil ainda existem poucas iniciativas de instituições financeiras que demonstrem resultados efetivos para uma economia mais verde. A criação de fundos específicos, como é o caso dos fundos multilaterais do Banco Mundial, ainda não repercutiram uma alavancagem de diferentes projetos que poderiam ser implementados, especialmente em pequenas e médias empresas brasileiras, que precisam ter seus projetos fomentados. Segundo o estudo Financiamentos Públicos e Mudança do Clima realizado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), existem recursos financeiros disponíveis, mas as instituições financeiras ainda não possuem instrumentos para avaliar a aplicação desses valores nos projetos. Há muito questionamento sobre a real necessidade das empresas precisarem de financiamento em projetos ambientais, principalmente por esse tipo de ação ser, na maior parte das vezes, deixada em segundo plano em comparação com investimento em tecnologia ou pesquisa.

O momento para o desenvolvimento de novos modelos de negócios é propício, e as características do Brasil apresenta vantagens competitivas no caminho para uma economia menos agressiva ao meio ambiente. Para isso, é fundamental que ocorra a mobilização do setor privado, seja para exigir um posicionamento mais claro do governo, seja para propor inovações tecnológicas e principalmente, para aumentar os investimentos em novos projetos e tecnologias capazes de atingir resultados melhores e mais eficientes. A pró-atividade e a originalidade devem fazer parte do novo paradigma econômico mundial, e estas são características que o povo brasileiro costuma defender “ter de sobra”.

(*) Especialistas em Sustentabilidade da PwC.

___________________________________________________________________________________________________

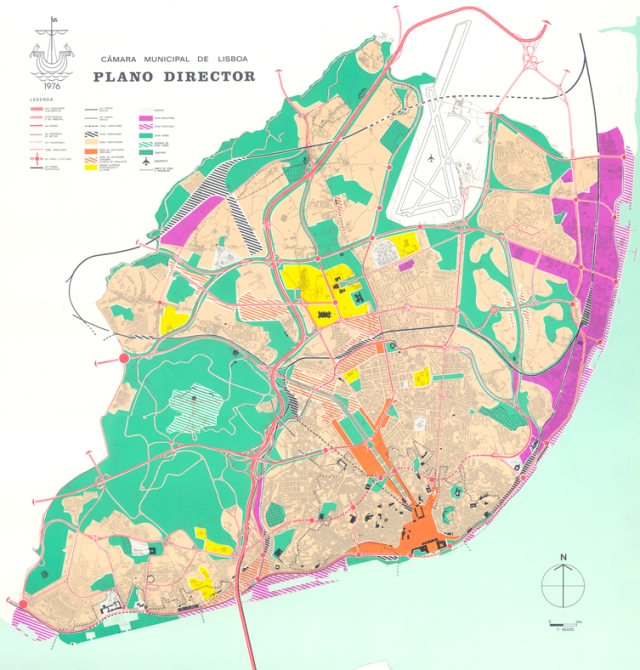

Fonte: Câmara Municipal de Lisboa – Plano Diretor Municipal de Lisboa

Da crise da mobilidade ao apagão urbano

Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Juciano Martins Rodrigues (*)

Dados recentes revelam que, na maioria das grandes metrópoles brasileiras, um maior número de pessoas leva mais tempo em seus deslocamentos cotidianos. Tem se tornado um martírio enfrentar longas distâncias, engarrafamentos e as constantes panes do sistema público de transporte. Uma verdadeira via-crúcis. Na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, o percentual de pessoas que levavam mais de uma hora no trajeto casa trabalho passou de 13,5%, em 2001, para 16,5%, em 2008. Em São Paulo, o recorde de congestionamento, que foi batido por duas vezes no mesmo dia em 2009, chegou a 294 km. Para aqueles que utilizam o transporte público, entre todas essas dificuldades, soma-se ainda o alto preço das tarifas, complicador maior no caso de mercados de trabalhos organizados na escala metropolitana e que exigem deslocamentos cada vez mais distantes, baldeações e trocas intermunicipais. A situação é tão grave que nos permite falar em uma crise da mobilidade. Crise resultante, sobretudo, da opção pelo modo de transporte individual em detrimento das formas coletivas de deslocamento.

Fonte: Elaborado pelo Observatório das Metrópoles com dados do DENATRAN/2010

�

Ao mesmo tempo, tem ocorrido no Brasil, nos últimos anos, um expressivo aumento no número de automóveis. O ritmo de crescimento dos carros supera o da população na maioria das 15 metrópoles brasileiras, onde a população cresceu por volta de 10,7% e o número de automóveis aumentou em 66% entre 2001 e 2010, resultado de um aumento em torno de 920 mil carros a cada ano.

Fonte: Elaborado pelo Observatório das Metrópoles com dados do DENATRAN/2010

Nas metrópoles temos hoje 3,3 habitantes para cada veículo de passeio, o que corresponde aproximadamente a um veículo para cada domicílio. Algumas delas, porém, apresentam o índice de habitantes/veículos ainda menor. Como são os casos de Curitiba, com 2,2 hab/veiculo, Campinas com 2,3 hab/veículo, Florianópolis e São Paulo, com 2,5 hab/veículo cada uma. Outras metrópoles, sentindo o reflexo do crescimento expressivo no número de automóveis, apresentam o índice bem próximo a essas já mencionadas. Como são os casos de Belo Horizonte, Brasília e Goiânia. Na metrópole mineira o índice de habitantes por veículo caiu de 5,2 para 3,1 entre 2001 e 2010, resultante de um aumento de 88,5% do número de automóveis. Em Brasília, considerando sua região de desenvolvimento integrado, no mesmo período esse aumento foi de 86,6%, enquanto sua população aumento em 20,4%, com isso seu índice de hab/veículo passa de 4,7 para 3,2. Em Goiânia, onde o aumento no número de veículos foi de 81,5%, o índice passou de 4,4 para 3,0 hab/veículo.

Elaborado pelo Observatório das Metrópoles com dados do DENATRAN/2010

Sabemos que a periferia das grandes metrópoles tem crescido mais do que suas áreas centrais, tendência que aponta para a constituição de um espaço urbano cada vez mais espraiado, implicando em crescentes custos e problemas logísticos para a provisão de serviços públicos de infraestrutura essenciais à vida em cidade. Perde-se também as principais vantagens de uma cidade compacta, entre elas a baixa necessidade de viagens de carro, que, por sua vez, reduz a emissão de combustível. Reduz-se o apoio aos transportes públicos, as viagens à pé e de bicicleta e, ainda, favorece o aumento das distâncias percorridas entre as residências e os locais de trabalho. Por outro lado, torna-se difícil acreditar que agências reguladoras e empresas de transporte levem o tamanho e a estrutura da cidade em consideração quando se planeja o transporte.

Estamos repetindo nesta fase do crescimento econômico brasileiro os mesmos erros cometidos desde que iniciamos, na década de 1950, a industrialização como motor de desenvolvimento: a omissão da ação planejadora do Estado em seus vários níveis de governo. Subordinamos as grandes cidades às necessidades de produção e do consumo de um bem que desencadeia processos letais da vida urbana, como bem mostrou Jane Jacobs em seu famoso livro Morte e Vida das Grandes Cidades. Quando há ações de governo, são intervenções que desconsideram a cidade em sua complexidade e seu tamanho, limitando-se a projetos e abrindo mão da função do sistema de mobilidade urbana como parte da estrutura da cidade. Nas modalidades de gestão por projeto do solo urbano, as cidades como máquinas de crescimento a serviço dos novos e antigos interesses econômicos e políticos alimentados pela acumulação urbana. No caso da mobilidade, a falta de planejamento se traduz na inexistência de bases de dados confiáveis e atualizadas sobre os fluxos de deslocamentos de pessoas e mercadorias – as chamadas pesquisas origem/destino, ferramenta fundamental de planejamento urbano.

O problema da mobilidade urbana coloca a sociedade diante de um dilema histórico. Para sustentar a trajetória virtuosa em que nos encontramos de crescimento econômico com expansão dos empregos formais, distribuição da renda com a incorporação de amplos segmentos da população historicamente marginalizados ao mercado de bens modernos – entre eles, o automóvel -, teremos que optar por realizar uma Reforma Urbana cuja realização eventualmente pode implicar na reorientação da direção e do ritmo desta trajetória de mudança. Não realizá-la, por outro lado, certamente significará que encontraremos em poucos anos o obstáculo do apagão urbano, cujas consequências serão maiores e mais graves que a diminuição do ritmo de crescimento: a consolidação exacerbada do modelo urbano brasileiro de mal-estar coletivo, em razão do aprofundamento da degradação social, urbanística e ambiental das metrópoles. Na verdade representa um limite efetivo a esse crescimento na medida em que surgem sinais da perda de eficiência econômica das cidades, a resposta tem sido a realização de projetos rodoviários que submetem ainda mais a mobilidade urbana da autolocomoção das pessoas e das coisas. Se os congestionamentos aumentam, é desencadeada a construção de “rodos-anéis” em torno das cidades, cujo resultado é consolidar o irracional modelo urbano brasileiro. As vultosas obras rodoviárias fazem a felicidade real das empresas de obras públicas e das montadoras de automóveis. Também da coalisão de interesses que comanda a política macroeconômica, pois é mais um veículo para tudo acelerar e sacrificar em nome da manutenção de elevadas taxas de crescimento. A não realização da imperiosa e ainda possível Reforma Urbana neste momento, justificada pela infundada crença que o crescimento econômico ira resolver automaticamente os gargalos do apagão urbano, poderá impor pesadas perdas estruturais da capacidade produtiva das cidades suportando este crescimento.

Elaborado pelo Observatório das Metrópoles com dados do DENATRAN/2010

Mais do que a perda de eficiência econômica, o colapso da mobilidade no Brasil provoca também limites a festejada diminuição das desigualdades sociais. A acessibilidade urbana precária assegurada pelos meios de transportes coletivos e públicos ineficientes gera efeitos contrários aos ganhos de renda obtidos pelos trabalhadores pelo aquecimento da demanda pelo emprego: na metrópole do Rio de Janeiro, ao compararmos as rendas médias de trabalhadores semelhantes em termos de escolaridade, cor, sexo e tipo de ocupação, mas moradores em áreas com fortes diferenças de mobilidade urbana, a diferença pode chegar a 22,8%! A razão está no fato de que, nesta e nas outras metrópoles brasileiras, há uma forte concentração de oferta de trabalho nas áreas centrais, ao mesmo tempo em que observamos o crescimento da população moradora nas periferias. A disjunção entre espaços do emprego e da moradia é, sem dúvida nenhuma, incentivada e agravada pela autolocomoção. Outra faceta deste problema é o crescente tempo despendido pelos moradores das metrópoles em seus deslocamentos diários, fruto da desregulação e abandono do sistema de transportes coletivos e públicos. Ademais, a difusão dos assim chamados “transportes alternativos”, como vans e moto-táxis, nada mais é que a outra face da capitulação das autoridades públicas ao modelo urbano resultante da mobilidade fundada na autolocomoção.

Portanto, a manutenção da trajetória virtuosa de crescimento que entramos depende da capacidade da sociedade em optar pelos custos imediatos da mudança de modelo urbano brasileiro e, consequentemente, de construir um projeto de reforma das nossas cidades. A transformação do padrão de mobilidade urbana é, sem dúvida, um dos fronts mais importante da luta por este projeto. Teremos, por exemplo, capacidade e coragem de aceitar a instituição de pedágios nas áreas centrais das metrópoles? Estaremos dispostos a empreender ações contra a realização das vultosas e ineficientes obras de infraestrutura que incentivam a autolocomoção nas metrópoles?

(*) Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro é Coordenador do Observatório das Metrópoles – IPPUR/UFRJ. Juciano Martins Rodrigues é pesquisador do Observatório das Metrópoles – IPPUR/UFRJ

** Uma versão deste artigo foi publicada no Caderno Pensar, jornal O Estado de Minas, no dia 12 de junho de 2011.

(Observatório das Cidades)

__________________________________________________________________________________________________